EPAといえば、日本では2つの意味があります。

1つ目は、経済連携協定(Economic Partnership Agreement)です。これは、2つの国が貿易を行う際に、経済面だけでなく、知的財産の保護や投資、両国間の政府協力なども含む協定のことです。

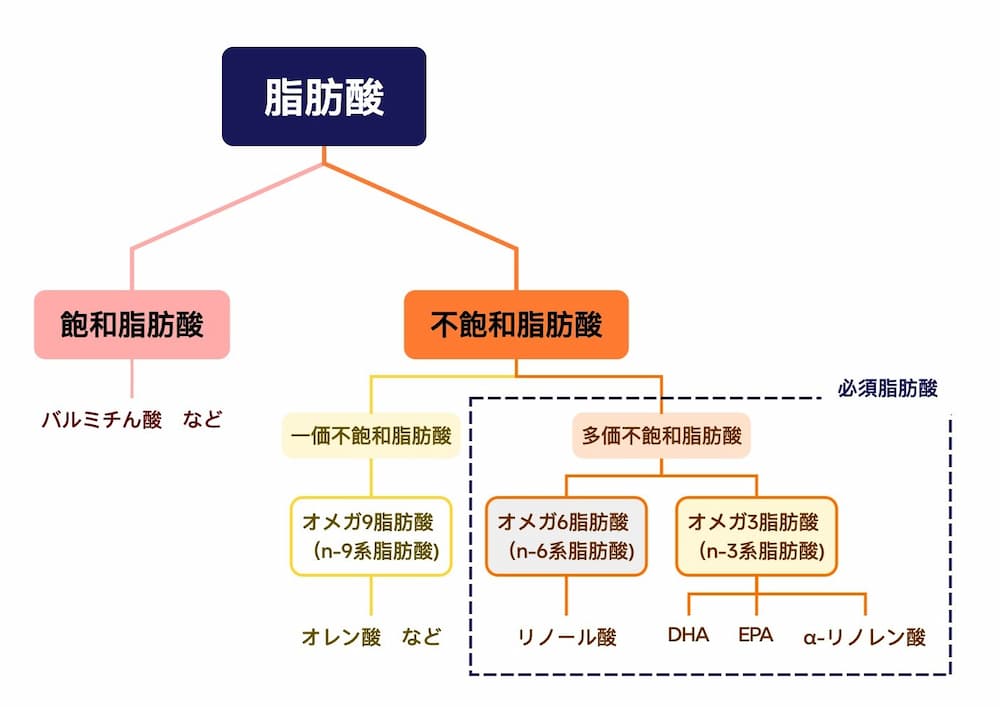

2つ目は、これから紹介する、人にとって不可欠な必須脂肪酸の一つであるエイコサペンタエン酸(Eicosapentaenoic Acid, EPA)です。

EPAは、体の細胞膜を構成する成分の一つであり、抗血栓作用などの特性を持っています。血液をサラサラに保ち、血圧のコントロールや中性脂肪の低減に役立つほか、加齢とともにリスクが高まる生活習慣病の予防にも重要な働きを果たす脂肪酸です。

EPA(エイコサペンタエン酸)とは?

EPA(エイコサペンタエン酸)は、DHAと同じく多価不飽和脂肪酸に分類されるオメガ3脂肪酸で、化学式は「C20H30O2」です。青魚に多く含まれ、体とこころの健康を支える必須脂肪酸として知られています。日本でEPAは、健康食品の他、特定保健用食品や機能性表示食品、さらに医薬品としても利用されております。

心臓外科専門医からのコメント

EPAの重要性について、甲斐沼 孟 医師は次のように述べています。

どうしてEPAが注目されている?

EPAが注目されているきっかけの一つは、1960年代にデンマークの博士たちが行った、グリーンランドのイヌイットの人々の健康調査です。

イヌイットの人たちは、アザラシやお肉が中心の食生活を過ごしているのに、心臓病で亡くなる人がとても少なかった傾向そうです。その状況の原因を探るために博士たちがさらなる調査を行ったところ、イヌイットの住民の血液中に大量に含まれていたEPAが原因であることが判明しました。

この発見のおかげで、「魚に含まれる脂肪酸が体に良い」ということが世界中に広まりました。

その流れもあり、日本では「日本の子供たちの頭がいいのは、昔から魚をよく食べていたからだ」というエピソードがあるほど、EPA や DHA のようなオメガ3はスゴイ効果が期待され、色々な国で研究されています。

EPAの働きと効果

EPAは体内で生理活性物質の原料となり、生理機能の調整に関与します。特に以下のような効果が期待されています:

1.血液をサラサラにする(抗血栓作用)

EPAは赤血球膜に取り込まれ、柔軟性を高めることで血液の粘度を下げる作用が確認されています。その作用は、抗血栓作用と言われています。DHAに比べ、EPAの方が抗血栓効果は高いとされています。また、血管機能の改善にも寄与する可能性があるため、高血圧予防にサポートする効果が期待させれています。

2. 中性脂肪の低下

EPAは血中中性脂肪を抑制する効果があり、DHAよりも高い作用が報告されています。脂質異常症の改善も期待されています。

3. 炎症の抑制・免疫調整

EPAをはじめのオメガ3脂肪酸は、抗炎症作用やアレルギー疾患への好影響が期待されています。(3)

4. 抑うつ症状の改善と良好な気分を保つ

2011年に発表された、複数の研究をまとめた大規模な分析では、EPAは感情をうまくコントロールするのに役立つことがわかっています。特に、EPAを多く含むサプリメントが大人の抑うつ症状にも効果があると報告されています。

この分析では、1日あたり1,000 mg以下のEPA摂取量でも臨床的な効果が見られることが示されています。さらに、EPAの含有比率がDHAよりも高いサプリメント(特にEPAがDHAの2倍以上含まれるもの)が、より良い結果をもたらす傾向にある。

医薬品として活用されているEPA

EPAの抗炎症作用や、血液をサラサラにする働きが、生活習慣病の予防や改善に役立つことが科学的に認められています。

そのため、EPAの効果は製薬会社からも注目され、高脂血症や脂質異常症などの治療薬として医薬品の成分にも使われています。

EPA製剤とは

EPA 製剤は、一般に高純度の EPA を主成分とし、主に脂質異常症(高脂血症)の治療薬として、医師の処方箋に基づいて医療機関しか使われていない医薬品です。

EPA製剤は、通常のサプリメントと異なり、厳しい国家基準のもとで「特定の疾患に対する治療効果」が科学的に認められたものです。例えば、血中の中性脂肪値を下げたり、血液の凝固を防いだりする作用が期待されます。

EPA製剤・サプリメントとの違い

|

項目 |

EPA 製剤 |

EPAサプリメント・健康食品 |

|

目的 |

特定の疾患の 「治療」 |

健康維持、栄養補給 |

|

含有量 |

高用量(一般的に 1 日 1,800mg など) |

一般用量(含有量は製品により異なる) |

|

規制 |

医薬品医療機器等法 に基づく厳格な管理 |

食品衛生法に基づく管理 |

|

入手方法 |

医師の処方箋 が必要 |

ドラッグストアなどで自由に購入可能 |

EPAの1日の摂取量

EPAは人の体内で合成されないため、魚を食べることで補給する必要があります。

EPAを含むオメガ3脂肪酸の摂取に関して、日本の食事摂取基準(2025年版)では、成人女性は1日に1.7〜1.9g、成人男性は1日に約2.2〜2.3gのオメガ3脂肪酸を摂取することが推奨されています。

一般的な成人が1日に十分な量のオメガ3を摂取するためには、1日にサバを2尾食べなければなりません。

EPAは生の魚に多く含まれています。しかしながら、食生活の変化に伴い、現在は魚離れへ進めてく日々に、毎日十分な量の魚を摂取することは簡単ではありません。

適量のDHA・EPAサプリメントにより、不足がちなEPAを補えましょう。

EPAが多い食品ランキング

EPAを多い食品として、サーモン、サバ、マグロ、ニシン、イワシなどの青魚を挙げています。下記のは、日本の食品成分データベースを基に各食品のEPA含有量をまとめた表です。

|

順位 |

食品名 |

EPA含有量 100gあたりmg |

|

1 |

たらのあぶら |

13,000 |

|

2 |

くじら/本皮/生 |

4,300 |

|

3 |

あんこう/きも/生 |

3,000 |

|

4 |

くじら/うねす/生 |

2,200 |

|

4 |

やつめうなぎ/干しやつめ |

2,200 |

|

6 |

しろさけ/すじこ |

2,100 |

|

7 |

たいせいようさば / 生 |

1,800 |

|

7 |

あゆ/養殖/内臓/焼き |

1,800 |

|

10 |

しろさけ / イクラ |

1,600 |

|

10 |

みなみまぐろ/脂身/ 生 |

1,600 |

|

10 |

たいせいようさば/ 水煮 |

1,600 |

上記の表にあるように、サバ、サンマ、マグロなどの青魚はとくに多くのEPAを含んでいます。

たらのあぶら(13,000mg/100g)は非常に高いEPA含有量があり、次いでくじらの本皮(4,300mg/100g)やあんこうのきも(3,000mg/100g)などがあります。

また、サバやマグロ、イワシなどもEPAを多く含み、日常的に摂取することで健康をサポートします。

青魚にもさまざまな種類があるため、EPAの含有量を確認してから摂取するようにしてみてください。

EPAの摂取不足

EPAが十分に摂取できないと、血液や血管の健康に悪影響を与える可能性があります。

例えば、血液の流れが悪くなり、血栓ができやすくなることで、心臓病や脳梗塞のリスクが高まります。また、中性脂肪値が上昇し、動脈硬化が進行する恐れもあります。さらに、免疫機能の低下や炎症の悪化も引き起こすことがあるため、日常的にEPAを十分に摂取することが重要です。

EPAの副作用

一般的に、EPAの安全性が高く、高い忍容性を持っています。

しかし、EPAを過剰に摂取すると副作用を引き起こす可能性があります。特に注意すべきは、出血リスクが高まることです。

EPAには血小板の凝集を抑制する働きがあるため、凝血機能が低下している人や手術を受ける予定のある人、または治療を受ける人は、医師や医療専門家と相談することをお勧めします。

過剰な摂取が免疫機能に悪影響を与える可能性があるため、適量を守ることが重要です。

EPAを含むオメガ3系脂肪酸の副作用は一般的に軽度ですが、以下の症状が報告されています。

-

不快な味

-

口臭

-

悪臭を伴う汗

-

頭痛

-

胃腸症状(胸やけ、悪心、下痢)

上記の症状が出た場合は、使用を中止し医師に相談しましょう。

EPAを摂取する際の注意点

EPAを摂取する際のポイントは、以下のような点です:

1. 魚を積極的に摂取する

EPAは主に青魚(いわし、さば、あじなど)に豊富に含まれています。これらの魚を週に数回、バランスよく食べることが推奨されます。

2. 調理注意!EPAは熱に弱い

EPAは加熱によって破壊される可能性があるので注意が必要です。

サンマを中心部温度75度で調理した際のEPAの残存率は、グリル焼きで92%、フライパン焼きで80%、揚げで51%でした。食事からEPAを摂取したい場合は、調理方法に気をつけましょう。

3. 継続的に摂取

EPAは継続的に摂取することで、健康効果が発揮されます。毎日の食事に取り入れることが大切です。

EPAの効果を実感するためには、継続的に十分な量を摂ることが大切です。

複数の研究論文によると、1日あたり1,000mg以上のEPAを12週間以上継続的に摂取することで、健康への良い変化が見られ始めると報告されています。

実際に、一般の方を対象とした研究では、この用量と期間の摂取で血中脂質の改善が示されています。また、メタボリックシンドロームの患者を対象とした研究でも、同様の摂取量で血管機能の改善が確認されています。(9)(10)

短期間での効果を期待するのではなく、日々の食事やサプリメントでEPAを継続的に補給し、心血管や血液をはじめ、全身の健康維持に役立てましょう。

4. サプリメントを活用する

食事から十分にEPAを摂取できない場合、DHA・EPAサプリメントを利用するのも一つの方法です。ただし、摂取量を守り、過剰摂取にならないよう注意しましょう。

5. EPAと薬の飲み合わせが注意する

EPAを含むオメガ3脂肪酸は、血液をサラサラにする薬との相互作用が認められる場合があります。

相互作用とは、薬と食べ物が影響し合って、薬の効き方や副作用が変わることをさします。

EPAの場合、血液をサラサラにする作用があるため、より出血しやすい状態になってしまう可能性があります。

血液をサラサラにする薬を服用している場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。

6.妊娠中・授乳中のEPA摂取について

妊娠中や授乳中の女性にとって、EPAを含むおめが3脂肪酸は特に重要な栄養素です。

母乳にも含まれるオメガ3脂肪酸は、赤ちゃんの健やかな発育をサポートするため、一部の乳児用調合乳にも添加されています。

また、EPAは産後の気分の落ち込みを和らげる効果も期待されており、産後の心身の健康維持にも役立ちます。

ただし、EPAを魚から摂取する際は、魚の種類によっては水銀などの金属が含まれている可能性があるため、過剰摂取には注意が必要です。サプリメントで補給を検討されている場合は、事前に医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

7. アレルギーの可能性

魚介類アレルギーがある方がサプリメントを摂った際の安全性は明らかになっていないため、EPAを含むサプリメントを服用する前は、医師や薬剤師に相談することをおすすめします。