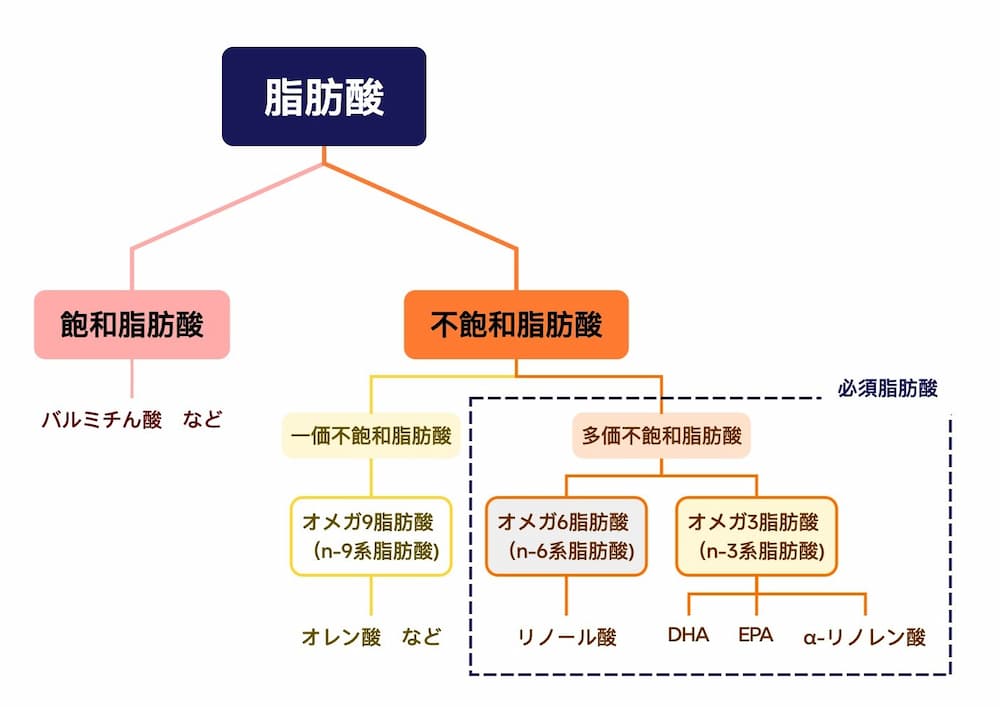

オメガ6脂肪酸は体内で合成することができない必須脂肪酸の一つです。

サフラワー油やひまわり油、大豆油などに含まれ、オメガ3脂肪酸と同じ不飽和脂肪酸の仲間ではありますが、知名度は決して高いとはいえません。

今回はオメガ6脂肪酸の紹介、含有量が多い食品と栄養バランスに配慮した食べ方について紹介します。オメガ6脂肪酸を上手に取り入れて、健康を維持していきましょう。

オメガ6脂肪酸とは?

オメガ6脂肪酸は端から6番目の炭素に二重結合をもつ不飽和脂肪酸の一つで、食事からの摂取が欠かせない栄養素です。オメガ6脂肪酸は、細胞膜を構成する重要な成分であり、体内の多くの機能が正常に働くために必要不可欠な栄養素です。

リノール酸やアラキドン酸、γ-リノレン酸などがあり、リノール酸は植物性食品に含まれ、日本人が摂取するオメガ6脂肪酸の約98%を占めています。(1)

アラキドン酸は肉や卵黄、一部の魚介に含まれ、γ-リノレン酸は月見草油などの特殊な植物油に含まれる成分です。(2)

これらのオメガ6脂肪酸は身近な調理油に多く含まれ、ほかの脂肪酸とバランスよく摂るのが重要と言われています。

参考:オメガ3・6・7・9脂肪酸の力を知りましょう

オメガ6脂肪酸は体に悪い?オメガ6の健康効果

オメガ6脂肪酸は体に悪いのか?と聞かれると、一概にそうとは言えません。

オメガ6脂肪酸は主に細胞膜の構成成分として働き、体内では様々な生理活動やその調整を行う「エイコサノイド(生理活性物質)」に変換されて働くこともあります。(3)

オメガ6脂肪酸においてはリノール酸の摂取によって、体のめぐりの健康にサポートできます。(1)しかし、オメガ6脂肪酸単体の摂取では、心筋梗塞の死亡率上昇や動脈硬化のリスク増加という報告も多々あります。オメガ3とともに摂取するのはおすすめです。

オメガ6脂肪酸は摂取バランスに気をつけて摂るべき栄養素なのです。

オメガ6脂肪酸が多い食品Top10ランキング

ここからは摂りすぎに注意したい、オメガ6脂肪酸が多い食品を紹介します。

表.オメガ6脂肪酸を多く含む食品

|

順位 |

食品名 |

オメガ6 100g当たりの量(g) |

| 1 |

サフラワー油 |

69.97 |

| 2 |

グレープシードオイル |

63.10 |

| 3 |

ひまわり油 |

57.51 |

| 4 |

コーン油 |

50.82 |

| 5 |

大豆油 |

49.67 |

| 6 |

くるみ |

41.32 |

| 7 |

ごま油 |

40.88 |

| 8 |

調合油 |

34.13 |

| 9 |

米ぬか油 |

32.11 |

| 10 |

落花生油 |

28.80 |

参考:食品成分データベース

オメガ6脂肪酸は大豆油やコーン油、ごま油などの身近な植物性油脂のほかに、くるみ、アーモンド、カシューナッツなどのナッツ類、肉や魚に多く含まれます。日本人の食事摂取基準によると、1日の目安量は7〜11gと言われています。(8)

リノール酸においては、スーパーやコンビニで購入できる総菜やカップ麺などのインスタント食品、ポテトチップスなどのスナック菓子にも多く含まれています。

これらの食品を習慣的に摂ると、一日の目安量をあっという間に超えてしまうので、量や頻度には気をつけましょう。

オメガ6脂肪酸の過剰摂取について

オメガ6脂肪酸は、近年の日本人の食生活で過剰摂取の傾向があります。

カップ麺などのインスタント食品やパン、ケーキ、クッキーなどのスナック菓子に多く含まれます。

過剰に摂取すると、体の中で炎症反応を起こし、動脈硬化や炎症性疾患、がんなどさまざまな疾患を引き起こします。(6)(7)

例えば、アラキドン酸から作られるプロスタグランジン、トロンボキサン、ロイコトリエンなどの生理活性物質は、少量の場合、アレルギー症状を緩和する物質として働きますが、大量になると血栓や腫瘍の形成につながり、細胞もしくは脂肪細胞の増殖によって肥満の原因にもなってしまいます。(6)

また、近年の日本人の食生活は洋食を摂る機会もかなり増え、オメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸のバランスが5:1、もしくはそれ以上の比率になっていると言われています。

オメガ6脂肪酸の上手な摂り方:オメガ3とオメガ6の比率は1:2

オメガ6脂肪酸の上手な摂り方は、オメガ3脂肪酸との比率を2:1で摂ることです。

このバランスが最も理想的と言われますが、現代の食生活ではこの比率を保ち続けるのは少し難しいかもしれません。

脂質のバランスにおいては、オメガ6:オメガ3=3:1~4:1の割合でも多くの疾患を防げると言われ、4:1の割合では心筋梗塞患者の総死亡率が7割減少したという報告もあります。(3)

現代の食生活の中では、オメガ6脂肪酸の摂取量を減らし、オメガ3脂肪酸の積極的な摂取を心がけていきましょう。

そこで今回はオメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸がバランスよく取れる献立、おすすめの食事について紹介します。オメガ3脂肪酸をとるポイント

-

2日に1回、魚料理を食べる(イワシやサンマ、サバなどの青魚がおすすめ)

-

コーヒーや味噌汁、ヨーグルトなどにスプーン1杯のアマニ油やえごま油をかける

-

オメガ3(DHA・EPA)サプリメントをとる

参考:

オメガ3の13つの効果・働きと手軽に摂取する方法|認知機能・心血管系の健康を支える

必須脂肪酸とは?種類と多く含まれる食品

オメガ6脂肪酸を減らすポイント

-

調理油をオリーブオイル、または菜種油に変更する

-

外食やスーパーの総菜、コンビニの利用頻度を減らして、自炊する

-

市販のスナック菓子、加工食品の摂取を減らす

-

油を使わない調理法(蒸す、煮る、焼くなど)を取り入れる

-

外食で脂質の少ない料理を選ぶ(魚定食、卵料理、鶏料理など)

上記のポイントをおさえて、日々の生活に取り入れてみてください。

例えば、こんな食事はいかがでしょうか?

一日のオメガ6とオメガ3バランスがとる献立例

|

料理名 |

|

|

朝食 |

パン ハムエッグ サラダ バナナ胡桃ヨーグルト(アマニ油などをかける) |

|

昼食 |

ごはん サバの味噌煮 なめこの味噌汁 りんご |

|

夕食 |

ごはん チキン粒マスタードソテー ほうれん草とじゃこの和え物 麩ととろろ昆布の汁物(アマニ油などをかける) |

忙しい朝には、ヨーグルトや味噌汁、サラダにスプーン1杯のアマニ油やえごま油をかけて食べるのがおすすめです。味付けを加えればドレッシング代わりにもなり、手軽に使えます。

アマニ油やえごま油は加熱に弱く、酸化しやすい性質を持つため、できあがりの料理にかけて食べるのがよいです。

昼食は定食型の食事で、栄養バランスを整えてみましょう。魚料理を作るのが難しいという場合も、缶詰やスーパーの総菜を活用して気軽に補うことが可能です。

ついつい肉類の揚げ物を選びがちな方も、焼き魚や煮魚を選択すると、オメガ3とオメガ6脂肪酸のバランスはぐっと整います。

夕食には脂質の少ない鶏料理などもおすすめです。皮に脂質が含まれる鶏肉は、皮なしでも十分おいしく食べられます。

チキン粒マスタードソテーはひと口大に切った鶏もも肉に塩こしょうをふり、小麦粉をまぶしておきます。

ボウルに粒マスタードとしょうゆ、みりん、酒、砂糖、すりおろしにんにくを入れ、オリーブオイルや菜種油でこんがりと焼いた鶏肉に、合わせ調味料を絡めて完成です。

オメガ6脂肪酸を減らすポイントとしては、脂身の少ないヒレ肉やもも肉を選び、調理油をオリーブオイルや菜種油に変更することが重要です。

ほかにも野菜や肉、魚を取り入れたスープ仕立てのメニューやレンジ蒸しなども簡単に作れておすすめです。一日の終わりにさっと作れるお手軽レシピで、満足感のある食事を楽しみましょう。

まとめ

オメガ6脂肪酸は、オメガ3脂肪酸とのバランスを意識して摂ることが重要です。過剰摂取に注意し、まずはオメガ3:オメガ6=1:4の比率を目指してみましょう。

日々の食生活は少しずつ変えていけば大丈夫です。オメガ6脂肪酸を多く含む食品や上手な摂り方を実践して、健康の維持増進に努めていきましょう。

効率的にオメガ3を補給できるDHA・EPAサプリ

忙しい日常で魚を食べる時間がない方におすすめなのが、ダイケンバイオメディカルのDHA・EPAサプリ:DHA&EPA+ビタミンDです。

1日4粒で、合計950mgのDHA・EPA(オメガ3としては1,000mg)を簡単に摂取でき、高濃度なので余分な脂質を気にせず、純粋なDHA・EPAを補給できます。

さらに、124%という高い吸収率で、DHAとEPAがしっかりと体内に活用され、健康維持に必要な栄養素を効率よく届けます。

ビタミンDも配合されており、カルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助けます。日常的食生活が不規則である方におすすめDHAサプリメントです。