ヒトの腸内には500~1,000種類、約100兆個の細菌がいると言われています。「腸内フローラ」は腸内に棲んでいる細菌のことで、腸壁についている様子がお花畑(flora)のように見えることから、その名がつきました。(1)

その内の約2割を占める「善玉菌」は、腸内フローラを構成する菌として注目されています。善玉菌の代表といえば、乳酸菌とビフィズス菌です。

健康な心と体を維持していくためには、腸内フローラのバランスを整えることは重要です。今回は健康を守る役割として大切な善玉菌の働きについて解説します。

腸内フローラの理想的なバランスについても知り、健康の維持に努めていきましょう。

善玉菌とは

善玉菌は腸内で有益な働きをする細菌のことです。これらの細菌は、腸内細菌の一種で、腸の健康や消化吸収、免疫、ビタミン合成、体内循環などに大きく関わっています。また、腸内フローラと呼ばれる微生物のバランスを整え、腸内環境を良好に保つことに貢献します。代表的な善玉菌は乳酸菌、ビフィズス菌です。

これらは消化過程を助けるだけでなく、腸内の有害な細菌の増殖を抑制する働きもあります。(1)

善玉菌を含む腸内細菌は、そのほかに悪玉菌や日和見菌があります。体に悪影響を与える有害な悪玉菌には、ウェルシュ菌や病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌などがあります。

善玉菌・悪玉菌・日和り菌の違い

3つの腸内細菌の働きは以下の通りです。(5)

|

善玉菌 |

悪玉菌 |

日和見菌 |

|

|

菌の種類 |

|

|

|

|

腸内での働き |

糖や食物繊維を発酵させて乳酸・酢酸を作り、腸内を弱酸性にする |

たんぱく質を分解し、便として排出する。発がん性物質や毒素を作り、腸内をアルカリ性に変える |

善玉菌と悪玉菌のうち、優位な菌に加勢する |

1. 善玉菌

善玉菌は腸内環境を整え、ウイルスや細菌から体を守ります。また、糖や食物繊維から乳酸や酢酸を作り、腸内を酸性に保っています。

2. 悪玉菌

一方で、悪玉菌は食中毒や疾病の原因となる細菌です。代表的な悪玉菌はウェルシュ菌や大腸菌、ぶどう球菌などがあります。悪玉菌は、腐敗物質の生成や老化と密接に関わっているとされています。

しかし、悪玉菌の働きは腐敗物質や毒素などを作ることがありますが、体にとって全く必要のない菌ではありません。

むしろ、悪玉菌がいなくなると善玉菌がうまく働かず、食べ物の消化や吸収が弱まることがあります。善玉菌と悪玉菌は、腸内で常にバランスを取りながら戦っているのです。

3. 日和見菌

日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらにも分けられない細菌です。腸内細菌の約7割を占めるとも言われ、腸内フローラのバランスによって働きが変わります。

腸内環境が整っている場合はおとなしくしていることが多く、悪玉菌が増加すると、体に悪影響を及ぼすことがあります。(1)

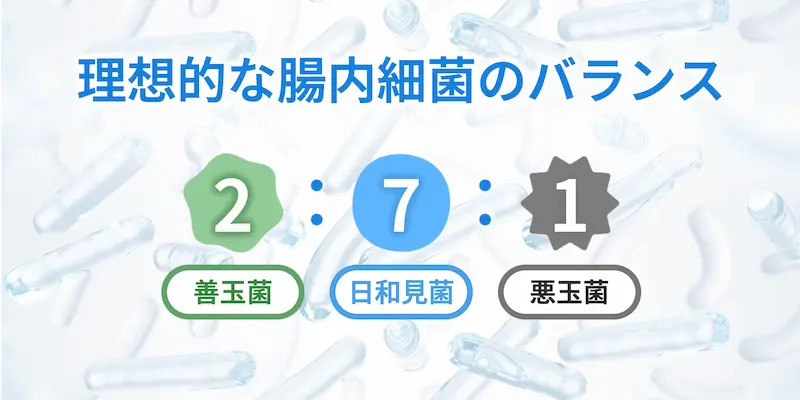

理想的な腸内細菌のバランス

腸内フローラは「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」とも呼ばれ、善玉菌と日和見菌、悪玉菌のバランスが2:7:1がよいと言われています。

腸内フローラのバランスが崩れると、悪玉菌が優位になり、腸内環境が悪化します。その結果、便秘や下痢、肌荒れといった消化器系の問題だけではありません。

腸内には約70%の免疫細胞が集まっているため、免疫力が低下し、アレルギー症状が悪化することもあります。また、腸内で生成されるセロトニン(幸福ホルモン)の量が減少し、心身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

腸内フローラのバランスを整えることは、身体的な健康だけでなく、精神的な健康維持にも欠かせない重要な要素です。(1)

善玉菌が優位な状態を保つためには、善玉菌、乳酸菌を積極的に摂取することが大切です。

善玉菌の種類

善玉菌は乳酸菌やビフィズス菌、酪酸菌などが代表的です。

a. 乳酸菌

乳酸菌は糖を分解して乳酸を作る細菌の総称です。酸素の有無に関わらず生存でき、小腸や口腔、母乳などに含まれています。小腸では免疫組織を刺激して、腸の健康を維持しています。

また、ヒトの免疫系を守るために、ビタミンB群や葉酸、ビオチンなどを合成する重要な役割も果たしています。(1)

b. ビフィズス菌

ビフィズス菌は大腸内にすむ代表的な善玉菌です。酸素を苦手としているため、酸素の少ない大腸や膣などにすんでいます。

乳酸菌と同じく、糖を分解して乳酸や酢酸を作り、腸内を酸性に保つことで悪玉菌の増殖を抑えています。

高齢になると数が減少するため、善玉菌を含む発酵食品や栄養になる食物繊維をとることで数を増やし、働きを活性化させることが重要です。(2)

c. 酪酸菌

酪酸を産生する嫌気性菌(酸素を苦手とする菌)の総称です。ヒトでは腸管や口腔内に存在します。腸内においては大腸の上皮細胞のエネルギー源として使われたり、免疫の維持や炎症を抑えたりするなど、体を守る働きに関わっています。(6)

d. 糖化菌

酸素を好む細菌で、主に小腸上部で働きます。糖の消化酵素の一つである「アミラーゼ」を作り、でんぷんを糖に分解、また、乳酸菌の増殖をサポートすると言われています。芽胞に包まれているため、酸やアルカリの影響を受けにくいのが特徴です。(7)

善玉菌の働き!腸活、心と体を健康にする

腸活は、善玉菌を増やし、腸内環境を整えることで心身の健康を改善する活動のことです。単なるお腹の調子を整えるだけでなく、免疫機能の向上や精神的な安定など、全身の健康に影響を与えます。

善玉菌は主に腸の健康維持や動き、免疫機能のほかに、心身の健康にも深く関わっています。今回は善玉菌の代表的な働きについて紹介します。

1. 腸の健康を維持する

善玉菌は腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の増加を抑えてくれます。

また、食べ物の消化吸収を助け、代謝産物である短鎖脂肪酸と協力して、腸の動きを助けます。これは「腸活」の基本であり、さまざまな健康維持に関わっています。(1)

2. 腸内フローラのバランスを整える

腸内フローラを構成する善玉菌は、腸内を酸性にして悪玉菌の増殖を抑えます。ほかにもビタミンやアミノ酸を生成して、腸の消化吸収を助けるほか、悪玉菌の活動を抑制しています。

その結果、腸内環境のバランスが整い、さまざまな体調の変化やリスクを回避することができます。(13)

3. 免疫の維持

ある研究では乳酸菌(善玉菌)を経口摂取することによって、花粉症などのアレルギー症状が軽減したというデータがあります。(3)

また、ヒトの腸内には免疫を担う細胞が約7割集まっており、善玉菌はこれらの細胞とともに、免疫機能の維持に寄与しています。(13)

<関連記事>

植物性乳酸菌:動物性乳酸菌との違い、代表的な菌株まで徹底解説

4. 体内循環をスムーズにする

善玉菌の働きによって、体内の循環がスムーズになることも期待されます。善玉菌を含む腸内細菌は糖を代謝して、酢酸や酪酸などの短鎖脂肪酸を作ります。

この短鎖脂肪酸が腸の運動をサポートすることで、すっきりとした状態を保つことができます。(4)

5. コレステロール吸収を抑える

善玉菌はコレステロールとの関連も報告されています。

ある研究では乳酸菌の摂取(特にラクトバチルス)によって、高くなったコレステロール値を下げる可能性が指摘されています。

これは腸内細菌(善玉菌)が分泌する多糖類によって、腸でのコレステロール吸収が抑えられたり、脂質の消化吸収を助ける胆汁酸と結合したりして、体外に排出されるためだと考えられています。(1)(14)

6. 「幸せホルモン」の合成と心の健康をサポートする

善玉菌を含む腸内細菌は、心身の健康にも関わっています。乳酸菌を含む発酵食品を食べるとストレスを軽減し、不安や精神疾患の予防に役立つ可能性が報告されています。(8)

また、腸内細菌が好んで食べる食物繊維を摂取することは、穏やかな日々を過ごすことにもつながる可能性があります。

食物繊維の摂取は腸内細菌の増加につながり、腸の動きに関わるセロトニンという「幸せホルモン」の合成を助けます。(9)

このように腸内細菌(善玉菌)の働きによって、心身の健康に前向きな影響が現れることが示されています。

【管理栄養士が教える】腸内フローラと善玉菌のバランスのセルフチェック!

堀川管理栄養士により、腸内フローラが崩れる原因は以下の通りです。

-

食生活の乱れ

-

睡眠や運動不足

-

ストレス

-

感染症

-

年齢など

これらの原因により、悪玉菌の増加や日和見菌の加勢により、腸内環境のバランスが崩れてしまうことがあります。

普段の生活の中で、その兆候がないかセルフチェックしてみましょう。

セルフチェック1. 排便

-

便が硬くて出にくい

-

コロコロとした形をしている

-

色が黒い

-

臭いが強い

-

排便後でも便が残っている感じがある

-

お腹が時々緩くなる

セルフチェック2. 食事や生活習慣

-

朝食は食べない or 短時間で済ませる

-

野菜の摂取が1日1食

-

肉が好き

-

牛乳や乳製品をあまり食べない

-

外食が多い(週の半分以上)

-

飲酒や喫煙習慣がある

-

おならの臭いが気になる

-

肌荒れや吹き出物が出る

-

運動や睡眠不足

-

強いストレスがある

-

風邪を引きやすい

-

花粉症が悪化した など

これらの症状は悪玉菌が増えてきたときに起こることがあります。善玉菌を優位にして、腸内環境を整えておくことが健康を維持するカギになりそうです。

【管理栄養士が推奨】善玉菌を増やす方法

腸内の善玉菌を増やすには、食生活や心の健康が大切です。

a.食生活について

善玉菌を増やすには、発酵食品の摂取がおすすめです。

プロバイオティクス(善玉菌を摂る)

ヨーグルトや納豆、チーズ、ぬか漬けなどの発酵食品には、善玉菌(プロバイオティクス)が多く含まれています。善玉菌が腸まで届いてさまざまな働きをしてくれます。-

ヨーグルト

-

納豆

-

チーズ

-

ぬか漬け

-

味噌

-

キムチ

プレバイオティクス(善玉菌のエサを摂る)

また、善玉菌の栄養となる食品(プレバイオティクス)を取り入れることも、善玉菌の増加につながります。特にオリゴ糖や食物繊維が多く含まれる食品です。

オリゴ糖や食物繊維、イヌリンなどがそれにあたります。オリゴ糖や食物繊維、イヌリンは体の中で消化されずに腸までたどり着き、善玉菌のよい栄養になります。

オリゴ糖は果物、玉ねぎ、はちみつ、食物繊維はきのこや海藻類、野菜、イヌリンはごぼうや玉ねぎ、ニンニクなどに多く含まれます。(10)(1)

-

オリゴ糖

-

果物、玉ねぎ、はちみつなど

-

-

食物繊維

-

きのこ類、海藻類、野菜全般など

-

-

イヌリン

-

ごぼう、玉ねぎ、ニンニクなど

-

身近な食品のほかには、乳酸菌サプリメントの使用もおすすめです。ヨーグルトや漬物などの発酵食品や食物繊維を毎日一定量摂り続けるのは難しい場合もあります。

また、食材の好みや味、匂いを気にせず、気軽に摂れるのが最大のメリットです。

<関連記事>

b.ストレス管理と規則正しい生活

善玉菌の増加には、ストレスの管理や規則正しい生活も重要です。

ヒトがストレスを感じたときには、ストレスホルモンの分泌や自律神経の乱れにより、睡眠の質の低下が起こります。(11)

また、ストレスは不規則な生活とも大いに関係しており、食生活の乱れや睡眠不足、疲れによる免疫低下も起こりやすいです。

規則正しい生活を送ることは、腸内環境を整えることはもちろん、心身の健康にも大きな影響を及ぼすことがわかっています。(12)

まとめ:日常の工夫で善玉菌が元気に育つ体を作る

善玉菌は腸内フローラのバランスを整えてくれる、健康維持に欠かせない細菌です。日常のちょっとした工夫で増やしたり育てたりすることができます。

発酵食品の摂取や善玉菌の好物であるオリゴ糖、食物繊維の摂取、手軽なサプリメントの使用もよいでしょう。

取り入れやすく続けやすい習慣を見つけて、腸内フローラを守る生活を心がけていきましょう。

よくある質問:善玉菌を摂りすぎても大丈夫?

乳酸菌飲料などは手軽に購入ができ、さらっとしていて飲みやすいですが、糖質や脂質も多く含むため、それだけに頼ることはおすすめしません。

発酵食品(みそ、お酢)やオリゴ糖(バナナや大豆)、食物繊維などさまざまな食材からバランスよく摂ることが重要です。

また、乳酸菌サプリメントの活用もおすすめです。乳酸菌は善玉菌の一種です。体内の微生物のバランスを健康に保ち、乱れたときは健康な状態へ戻してくれる可能性が示唆されています。