五大栄養素とは、炭水化物・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラルの5つの栄養素を指し、それぞれ異なる役割を担っています。

どれか1つでも欠けたり、摂り過ぎたりすると体がうまく機能せず不調が現れるため、必要な量を過不足なく摂るのが重要です。

しかし、好きな食べ物を自由に食べられる現代では、栄養が偏りやすく、あらゆる健康問題が起きています。望ましい栄養バランスや摂り方のコツを知り、自分や大切な人の健康を守りましょう。

五大栄養素の3つの働き

五大栄養素は、一つひとつが生命活動に必要な役割を担っており、大きく分けると下記の3つの働きをしています。

1.エネルギー源になる

「炭水化物」や「脂質」「たんぱく質」は、私たちのエネルギー源です。以前は、三大栄養素と呼ばれていましたが、現在はエネルギー産生栄養素と呼ばれています。

炭水化物は、体や脳の主要なエネルギー源となり、糖質が足りなくなると、筋肉(たんぱく質)や脂肪(脂質)が分解され使われるのです。反対に、糖質を過剰に摂取すると脂肪として蓄えられます(1)。

2.体をつくる

「たんぱく質」は、筋肉や臓器・髪の毛・爪・肌といった体を構成するのに欠かせない栄養素です。また、「ミネラル」の中でもとくにカルシウムは99%が歯や骨に存在し、丈夫さを維持しています(2)。

3.体の調子を整える

「ビタミン」と「ミネラル」は、私たちの体が快適に働くのを助けます。例えば、食べ物をエネルギーに変えたり、体を外敵から守ったり、神経が正常に信号を送ったりなど、代謝や免疫系・神経の働きを助ける重要な栄養素です。

もっと知ろう!五大栄養素のあれこれ

五大栄養素は、どれも私たちの体を正常に機能させるために必要です。それぞれが異なる働きを担い、ほかの栄養素と連携して機能します。各栄養素の特徴や働き・過剰摂取のリスク、さらに健康的に摂取するコツを確認しましょう。

炭水化物

炭水化物には「糖質」と「食物繊維」があり、それぞれ働きが異なります。

|

種類 |

特徴・おもな働き |

過剰摂取のリスク |

|

糖質 |

|

中性脂肪として蓄えられ、肥満や生活習慣病の原因になる。 |

|

食物繊維 |

|

一般的な食事では過剰摂取の心配はない。 サプリメントを利用する際は他の栄養素の吸収を妨げたり、お腹がゆるくなる可能性がある。 |

炭水化物を健康的に摂るには?

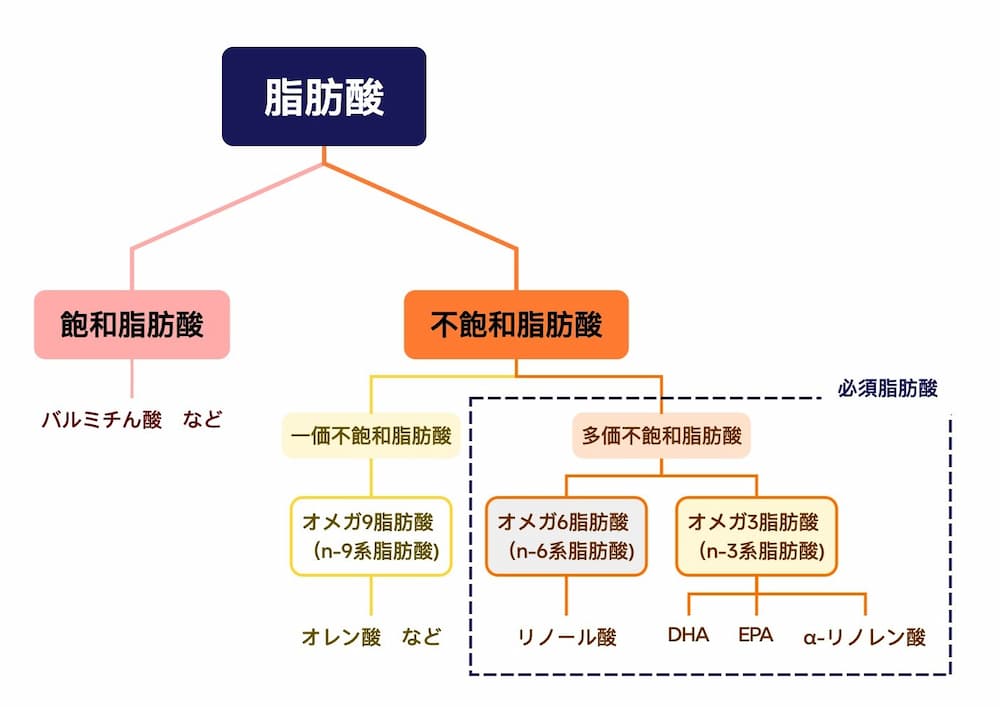

脂質

脂質は、体に蓄えられる貴重なエネルギー源であり、1gあたり9kcalものエネルギーを産生します(3)。摂り過ぎると肥満を招くので悪者扱いされがちですが、ホルモンや細胞膜を構成する主要な栄養素です。

また、脂質に溶ける性質を持つ「ビタミンA・D・E・K」といった脂溶性ビタミンやリコピン・β-カロテンなどのカロテノイドの吸収をサポートします(7)。

さらに、脂質には「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」の2つの種類があり、違う特徴があるので確認しましょう。

|

種類 |

特徴 |

過剰摂取のリスク |

|

飽和脂肪酸 |

|

悪玉コレステロールを増やし、体の炎症を起こしやすくする。また、血糖値をコントロールするインスリンの働きを悪くする可能性も示唆されている。 |

|

不飽脂肪酸 |

|

飽和脂肪酸も同様だが、エネルギー過剰による肥満の原因になる。 |

脂肪酸の種類

高濃度オメガ3とは

主なDHA・EPAサプリメントの原材料はフィッシュオイルです。「オメガ3脂肪酸の濃度」とは、1粒のサプリメントに、原材料であるフィッシュオイル(精製魚油)に含まれるオメガ3脂肪酸(主にDHAとEPA)の割合です。

濃度(割合)が高いほど、1粒のサプリメントに含まれるオメガ3脂肪酸(DHAとEPA)の量が増え、余計な脂肪酸や油を摂取する量が減ります。

一方、オメガ3脂肪酸の濃度が低い魚油製品やDHA・EPAサプリメントを飲んで、余分な脂肪酸を摂取するとお体に負担がかかり、DHAやEPAの健康効果を実感できない可能性もあります。

DHAとEPAサプリメントや魚油製品を摂取する場合は、「DHAとEPA含有量」と「オメガ3脂肪酸濃度」をしっかりと確認しましょう。

脂質を健康的に摂るには?

日本人は、食の欧米化により脂質の摂取量が増加傾向にあります。健康を維持するためには、脂身の多い肉類や揚げ物は控えましょう。網焼きや蒸し料理を取り入れるとあぶらの摂取量を減らせます。

一方で、積極的に摂りたいオメガ3は酸化しやすいので、相性のよいビタミンCやビタミンEと組み合わせて摂るのがおすすめです(7)。

参考:脂質1日の摂取目安量は?意外と「脂質」が多いメニューについて管理栄養士が徹底解説

参考:オメガ3脂肪酸とは?健康な脂質であるオメガ3効果を引き出す食べ方と多く含む食品一覧

脂肪酸の紹介

たんぱく質

たんぱく質は、炭水化物や脂質とともにエネルギー源となる栄養素の1つです。

|

種類 |

特徴・おもな働き |

過剰摂取のリスク |

|

たんぱく質 |

|

腎臓に負担をかけるので、とくに腎臓病の方は注意が必要。 |

たんぱく質源のアルギニンとシトルリンが、健康維持に不可欠なたんぱく質の一つです。

男の精力と元気に補給できる2500mgアルギニン配合サプリメントは今すぐ確認!

たんぱく質を効率良く摂るには?

たんぱく質は、肉や魚・卵・大豆製品に豊富です。ビタミンB6との相性が良いのでビタミンB6が多い野菜類や穀類・種実類と組み合させて摂ると良いでしょう(11)。

ビタミン

ビタミンには「脂溶性」と「水溶性」の2つの種類があり、それぞれ異なった特徴や働きを持ちます。

|

種類 |

特徴・おもな働き |

過剰摂取のリスク |

|

|

脂溶性ビタミン |

ビタミンA ビタミンD ビタミンE ビタミンK |

|

一般的な食事では、過剰症の心配はない。 サプリメントを過剰に使用すると、吐き気や頭痛を引き起こすリスクがある。 |

|

水溶性ビタミン |

ビタミンB群 ビタミンC |

|

過剰な分は、尿として排出されるので、過剰症の心配はありません。 体内に溜めておけない分、毎日の補給が大切。 |

参照:(12)

ビタミンの紹介

ビタミンをバランス良く摂るには?

ビタミンは野菜や果物に豊富に含まれており、厚生労働省では「1日に350g以上の野菜と、200gの果物」の摂取を推奨しています。脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンをバランス良く摂取するには、野菜のうち120g以上を色の濃い緑黄色野菜にするのがポイントです。

お手頃価格で栄養価が高い、旬の野菜を積極的に使うと良いでしょう(13)。

脂溶性ビタミンは、緑黄色野菜やきのこ類などに豊富で、あぶらと相性が良いので、脂質の多い食品と組み合わせると良いでしょう。熱にも強いので、炒めものや揚げ物にも適しています。

水溶性ビタミンは、野菜全般や果物に豊富です。水に流出するのに加えて熱に弱いので、生のまま食べるのがおすすめです(14)。

ミネラル

ミネラルは、私たちの体を構成する元素のうち4%を占める栄養素です。体内で作れないので、食べ物から補給する必要があります。

1日の必要量が100mg以上のミネラルを「多量ミネラル」、100mg未満を「微量ミネラル」といい、どちらも健康維持に重要です。

|

種類 |

特徴・おもな働き |

過剰摂取のリスク |

|

|

多量ミネラル |

リン カリウム 硫黄 塩素 ナトリウム |

・歯や骨の構成成分 ・体の水分バランスを保つ ・神経や筋肉の働きを助ける |

中毒症状が現れる危険性がある。 ミネラルのうち10種類は、健康を害さないための許容上限量が定められている。 許容上限量を少し超えたからといって、すぐに体に悪影響があるわけではないが、習慣的に摂り続けるのは危険。 |

|

微量ミネラル |

鉄 銅 マンガン ヨウ素 セレン モリブデン コバルト クロム |

・体内で働く多様な物質の構成成分 ・酵素やホルモンの働きを助ける |

|

ミネラルを効率良く摂るには?

ミネラルは、穀類や肉類・魚介類・野菜・海藻・乳製品・種実類などあらゆる食品に含まれています。

そのため、多種類の食材を使い「主食・主菜・副菜」を揃えた食事を意識するとバランスの良く摂取できます(10)。

ミネラルは、互いに吸収や働きに影響をあたえ合う場合があるため、偏りなく摂るのが大切です。

五大栄養素の1日の摂取目安量は?

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、1日の食事をエネルギーに換算した際の配分について、炭水化物50~65%、脂質20~30%、たんぱく質13~20%が望ましいとしています。

成人の1日あたりの摂取目安量は、下記のとおりです。

1日あたりの食事摂取基準

(身体活動レベル:ふつう、30歳~49歳の場合)

|

分類 |

栄養素 |

指標 |

男性 |

女性 |

|

エネルギー |

推定エネルギー必要量 |

2700kcal |

2050kcal |

|

|

たんぱく質 |

たんぱく質 |

① |

65g |

50g |

|

脂質 |

脂質 |

③ |

20~30% |

20~30% |

|

飽和脂肪酸 |

③ |

7%以下 |

7%以下 |

|

|

n-6系脂肪酸 |

② |

10g |

8g |

|

|

n-3系脂肪酸 |

② |

2.0g |

1.6g |

|

|

炭水化物 |

炭水化物 |

③ |

50~65% |

50~65% |

|

食物繊維 |

③ |

21g以上 |

18g以上 |

|

|

脂溶性ビタミン |

ビタミンA※1 |

① |

900µg |

700µg |

|

ビタミンD |

② |

8.5µg |

8.5µg |

|

|

ビタミンE |

② |

6.0mg |

5.5mg |

|

|

ビタミンK |

② |

150µg |

150µg |

|

|

水溶性ビタミン |

ビタミンB1 |

① |

1.4mg |

1.1mg |

|

ビタミンB2 |

① |

1.6mg |

1.2mg |

|

|

ビタミンB6 |

① |

1.4mg |

1.1mg |

|

|

ビタミンB12 |

① |

2.4µg |

2.4µg |

|

|

ナイアシン |

① |

15mg |

12mg |

|

|

葉酸 |

① |

240µg |

240µg |

|

|

パントテン酸 |

② |

5mg |

5mg |

|

|

ビオチン |

② |

50µg |

50µg |

|

|

ビタミンC |

① |

100mg |

100mg |

|

|

多量ミネラル |

ナトリウム(食塩相当量) |

③ |

7.5g未満 |

6.5g未満 |

|

カリウム |

② |

2500mg |

2000mg |

|

|

カルシウム |

① |

750mg |

650mg |

|

|

マグネシウム |

① |

370mg |

290mg |

|

|

リン |

② |

1000mg |

800mg |

|

|

微量ミネラル |

鉄

|

①

|

7.5mg

|

"月経なし6.5mg |

|

月経あり10.5mg" |

||||

|

亜鉛 |

① |

11mg |

8mg |

|

|

銅 |

① |

0.9mg |

0.7mg |

|

|

マンガン |

② |

4.0mg |

3.5mg |

|

|

ヨウ素 |

① |

130µg |

130µg |

|

|

セレン |

① |

30µg |

25µg |

|

|

クロム |

② |

10µg |

10µg |

|

|

モリブデン |

① |

30µg |

25µg |

|

指標 ①:推奨量、 ②:目安量、 ③:目標量

※1 プロビタミンAとカロテノイドを含む

参照:(16)

五大栄養素のバランスが崩れると

栄養のバランスが崩れると、消化や吸収・代謝が滞り、心身の健康に悪影響を及ぼします。現代は、好きな食品を自由に食べられるため、過食による肥満や生活習慣病を患う方が後を絶ちません。

体にやさしい栄養バランスを知り、過不足なく栄養を補給することが大切です。

五大栄養素のバランスが良い1日3食の食事例

管理栄養士が考案した1日3食の食事例を3つのライフスタイルに合わせて紹介します。

3食自炊で家族のお弁当を作る方向け

朝食は、家族のお弁当作りで余ったおかずを中心にしたメニューに。昼食は、魚缶を活用してたんぱく質を手軽に補給します。夕食は、豚肉は脂身の少ない部位を選び、蒸し野菜で油をカットするのがポイントです。

|

朝食 |

玄米ご飯・玉子焼き・納豆・ミニトマトと茹でブロッコリー・ヨーグルト |

|

昼食 |

そば・サンマのかば焼きの缶詰・ほうれん草のお浸し・りんご |

|

夕食 |

豚丼・蒸し野菜・味噌汁 |

多忙なサラリーマン・外食が多い方

朝は、たんぱく質や野菜が不足しがちなので、意識して摂りましょう。ガッツリ系の食事は、ランチに楽しむのがおすすめです。午後からの勤務で、ある程度エネルギーを消費できます。主食の種類を選べる飲食店では、食物繊維やミネラルが豊富な雑穀米をチョイスすると良いでしょう。

|

朝食 |

コンビニ(野菜入りサンドイッチ・サラダチキン・牛乳・バナナ) |

|

昼食 |

定食屋(ご飯・豚の生姜焼き・野菜の小鉢・味噌汁) |

|

夕食 |

コンビニ(雑穀入りご飯・鮭の塩焼き・具だくさんおでん) |

美容と健康を意識する方

主食は、現代人が不足しがちな食物繊維やミネラルの多い食材をとり入れるのがポイントです。主食はまとまった量を毎食食べるので、効率良く安定的に不足を補えます。

糖質や脂質が多い食品を食べる前に食物繊維が多いサラダを食べるのも、美容と健康の秘訣です。

また、できるだけ調理に油を使用せず、鮭やアボカドといった良質な油を含む食品から脂質を補給しましょう。

|

朝食 |

鮭のオートミール粥・スムージー(バナナ・ベリー類・ほうれん草・ヨーグルト) |

|

昼食 |

もち麦入りおにぎり・サラダボウル(豆類・キヌア・アボカド・グリルチキン・野菜) |

|

夕食 |

玄米ご飯・豚肉と野菜たっぷりの豆乳鍋 |

五大栄養素に関するよくある質問

五大栄養素に関する、素朴な疑問をスッキリさせて、毎日の食生活に活かしましょう。

Q1.最も大切な栄養素は?

五大栄養素の中で「これが最も重要」と言える栄養素はありません。それぞれが異なる役割を果たし、どれも欠かせないからです。体のエネルギー源となる炭水化物や脂質・体を構成するたんぱく質・そして体の調子を整えるビタミンやミネラル、これらすべてが健康を支えています。

Q2.日本人が不足しやすい栄養素は?

日本人は、カルシウムや鉄分・ビタミンD・食物繊維が不足しがちです(17)。食事での補給が難しいのであれば、サプリメントで手軽に補給できます。

Q3.毎日摂取すべき食材は?

栄養バランスの良い食事は「主食・主菜・副菜」が基本です。そのうえで、とくに意識して摂りたい食材を紹介します。

-

主食:食物繊維やミネラルが豊富な「全粒穀物(玄米・ライ麦パン・雑穀など)」

-

主菜:良質なたんぱく質とオメガ3を含む「魚介類」

-

副菜:ビタミンやミネラルが多い「緑黄色野菜」

まとめ

健康を維持するには、五大栄養素をバランスよく含んだ食生活が重要です。常に栄養バランスの良い食事を摂るのは大変ですが、忙しい日々を元気にこなすには栄養管理が欠かせません。

不足しがちな栄養素はサプリメントで補給すると、食事づくりのハードルがグンと下がります。

無理なく栄養管理できる方法を見つけて、心身ともに健やかな日々を目指しましょう。